Résumé

Résumé :

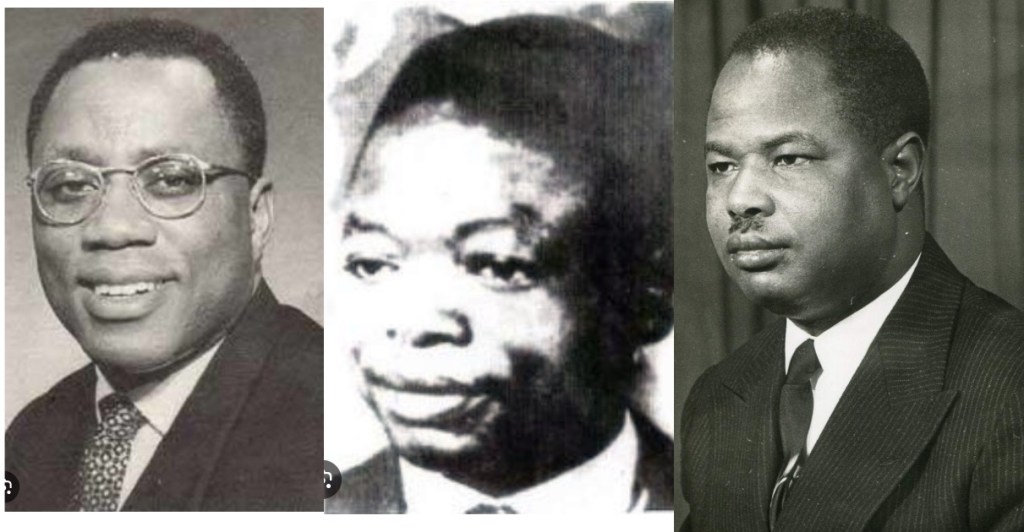

La mort de Ruben Um Nyobè le 13 septembre 1958, dans la forêt de Boumnyébel, marque une rupture politique décisive dans le processus de décolonisation du Cameroun. Ce leader charismatique de l’Union des Populations du Cameroun (UPC), défenseur infatigable d’une indépendance immédiate, unifiée et anti-impérialiste, a été éliminé dans des conditions opaques, alors que le Cameroun passait sous la direction successive d’André-Marie Mbida puis d’Ahmadou Ahidjo. Cet article examine, à partir des sources historiques disponibles, les responsabilités politiques différenciées de ces deux Premiers ministres camerounais dans l’assassinat de Ruben Um Nyobè, survenu à un tournant stratégique de la transition néocoloniale. En articulant analyse contextuelle, responsabilités institutionnelles et stratégies politiques individuelles, il propose une relecture critique des logiques internes et externes ayant conduit à la neutralisation définitive du porte-parole des aspirations populaires camerounaises.

Abstract:

The assassination of Ruben Um Nyobè on 13 September 1958 in the Boumnyébel forest represents a decisive political rupture in the decolonisation of Cameroon. As the emblematic leader of the Union of the Peoples of Cameroon (UPC), Um Nyobè advocated uncompromising independence and unity against neocolonial domination. His elimination occurred during the successive administrations of Prime Ministers André-Marie Mbida and Ahmadou Ahidjo. This article investigates the respective political responsibilities of these two leaders in the context of Um Nyobè’s death. Through a critical reading of historical evidence and political decision-making, it aims to reassess the internal and external mechanisms that enabled this colonial crime and shaped the trajectory of postcolonial authoritarianism in Cameroon.

Mots-clés / Keywords :

Ruben Um Nyobè, Ahmadou Ahidjo, André-Marie Mbida, UPC, décolonisation, Cameroun, Françafrique, néocolonialisme, responsabilité politique, assassinats coloniaux.

Introduction

Le 13 septembre 1958, le leader indépendantiste camerounais Ruben Um Nyobè est assassiné par une unité de l’armée française dans la forêt de Boumnyébel. L’homme qui, pendant une décennie, avait incarné l’aspiration du peuple camerounais à une indépendance véritable, meurt en clandestinité, sans procès, sans sépulture reconnue, et sans que sa disparition ne suscite de condamnation officielle de la part des autorités locales. Cette exécution extrajudiciaire, qualifiée par plusieurs chercheurs comme un “crime colonial d’État” (Deltombe et al., 2011), pose aujourd’hui encore des questions essentielles quant aux complicités internes à l’appareil politique camerounais.

Au moment de l’assassinat de Ruben Um Nyobè, le Cameroun est dirigé par Ahmadou Ahidjo, nommé Premier ministre en février 1958. Il succède à André-Marie Mbida, Premier ministre de 1957 à début 1958, dont la chute avait été soutenue par les autorités coloniales françaises. Tous deux sont des figures politiques majeures de la période transitoire précédant l’indépendance de 1960, et tous deux ont, à des degrés divers, refusé de dialoguer avec l’UPC, le parti dont Um Nyobè était le secrétaire général. Ce refus du dialogue a ouvert la voie à une militarisation du conflit, appuyée par la France, et à l’élimination progressive de tous les cadres indépendantistes radicaux.

Les travaux récents sur la guerre cachée au Cameroun (Deltombe, Domergue & Tatsitsa, 2011 ; Mbembe, 1996 ; Joseph, 1977) ont mis en évidence la convergence des intérêts entre l’État colonial français et certaines élites camerounaises. Ces dernières ont souvent vu dans la liquidation de l’UPC un moyen d’asseoir leur légitimité, en se posant comme partenaires de la transition et garants d’un ordre public hérité du système colonial. La question se pose alors : dans quelle mesure Ahmadou Ahidjo et André-Marie Mbida portent-ils une responsabilité politique, directe ou indirecte, dans la mort de Ruben Um Nyobè ?

La présente étude se propose d’examiner cette question avec méthode critique. Elle ne vise ni à réhabiliter Um Nyobè dans un récit hagiographique, ni à condamner à la légère les deux Premiers ministres camerounais. Il s’agit plutôt de comprendre, dans un cadre factuel et analytique, le rôle respectif de chacun dans le processus de marginalisation, puis d’élimination de l’UPC et de son chef historique. Car si l’assassinat physique de Ruben Um Nyobè est perpétré par l’armée française, sa neutralisation politique et symbolique a été facilitée — voire orchestrée — par des Camerounais en position d’autorité.

En amont de ce drame, André-Marie Mbida, tout en étant hostile au néocolonialisme français, s’était déjà montré ferme à l’égard de l’UPC, qu’il considérait comme “anarchisante” et incompatible avec sa vision d’un État centralisé et chrétien. Quant à Ahmadou Ahidjo, il a bâti son pouvoir sur un pacte de stabilité avec la France, et s’est montré tout aussi inflexible à l’égard de l’opposition nationaliste, qu’il a poursuivie après l’indépendance.

Dans cette perspective, l’article procèdera en trois temps. Il reviendra d’abord sur le contexte politique et militaire du Cameroun entre 1955 et 1958, en expliquant la trajectoire ascendante, puis réprimée, de l’UPC. Ensuite, il analysera les parcours et les visions politiques contrastées de Mbida et Ahidjo, leurs stratégies respectives face à l’UPC, et leur insertion dans l’appareil postcolonial en gestation. Enfin, il étudiera les faits précis de l’assassinat de Um Nyobè, ses auteurs, les réactions (ou non-réactions) officielles, et les conséquences politiques du silence.

À travers cette analyse, l’article ambitionne de contribuer à une relecture critique de la mémoire nationale camerounaise, dans un moment où l’oubli programmé des figures comme Um Nyobè continue d’entraver la construction démocratique du pays. En effet, comme le souligne Achille Mbembe :

« La postcolonie a besoin de ses fantômes. Mais ce dont elle manque le plus, c’est d’une vérité partagée sur les fondations sanglantes de l’État postcolonial » (Mbembe, 2000, p. 72).

Partie I – Le contexte politique du Cameroun entre 1955 et 1958

1.1. La cristallisation de la lutte anticoloniale : l’émergence de l’UPC

À la veille des indépendances africaines, le Cameroun est un territoire sous tutelle des Nations Unies, administré de facto par la France. Dans ce cadre, la revendication d’une indépendance authentique, immédiate et unifiée devient l’objectif central de l’Union des Populations du Cameroun (UPC), fondée en 1948 par Ruben Um Nyobè et ses compagnons d’origine syndicale et panafricaine. Dès le début des années 1950, l’UPC fédère une base populaire très large, particulièrement dans les régions Bassa et Bamiléké, articulant les aspirations sociales, anticoloniales et culturelles.

Contrairement aux partis modérés pro-français, l’UPC rejette les réformes partielles et appelle à une rupture complète avec l’ordre colonial. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, Ruben Um Nyobè écrit :

« Il ne peut y avoir de paix durable ni de développement réel dans un pays où l’administration coloniale tire ses lois du canon et où la représentation nationale est un théâtre monté pour calmer la conscience des puissances occidentales. » (Lettre à l’ONU, 1952, citée in Deltombe et al., 2011, p. 113)

L’UPC refuse d’entrer dans les logiques électorales encadrées par les autorités françaises, qu’elle juge biaisées et conçues pour coopter des élites dociles. Cette posture radicale, fondée sur une stratégie de mobilisation populaire, inquiète Paris qui y voit un risque de contagion révolutionnaire dans un contexte de guerre froide.

1.2. L’interdiction de l’UPC et le tournant de la violence politique (1955)

Le 13 juillet 1955, le gouverneur Roland Pré interdit l’UPC à la suite d’émeutes à Douala, Yaoundé et Edéa. Cette interdiction précipite le mouvement dans la clandestinité. Elle ouvre une ère de répression militaire systématique, notamment dans les zones UPC (Sanaga-Maritime, Moungo, Bamiléké), qui seront dès lors qualifiées de “zones rebelles”. Des milliers de militants sont arrêtés, torturés ou tués sans procès.

La France applique au Cameroun des méthodes de guerre contre-insurrectionnelle expérimentées en Indochine et en Algérie : quadrillage militaire, regroupement des villages, torture, exécutions sommaires. Les autorités coloniales justifient la violence en présentant l’UPC comme une organisation “communiste” infiltrée par des “agents extérieurs”, une rhétorique typique de l’époque.

Selon Achille Mbembe :

« La guerre contre l’UPC a été pensée dès le départ comme une opération de liquidation d’une conscience historique. Elle visait moins à contenir une insurrection armée qu’à éradiquer une alternative politique au néocolonialisme. » (Mbembe, 1996, p. 246)

1.3. La loi-cadre Defferre et la recomposition institutionnelle (1956–1957)

En réponse aux pressions nationalistes, la France promulgue en 1956 la loi-cadre Gaston Defferre, censée offrir une autonomie interne progressive aux colonies d’Afrique noire. Le Cameroun se dote ainsi d’une Assemblée législative du Cameroun (ALCAM), élue au suffrage universel indirect, et d’un gouvernement local dirigé par un Premier ministre.

Cette réforme est accueillie avec scepticisme par l’UPC, qui y voit un leurre destiné à intégrer les élites africaines dans un dispositif de transition néocoloniale. De son côté, Paris sélectionne soigneusement les figures politiques qu’elle juge compatibles avec son projet : des leaders modérés, francophones, catholiques ou musulmans, formés dans les réseaux administratifs coloniaux.

C’est dans ce contexte qu’émerge André-Marie Mbida, député à l’Assemblée nationale française, chrétien et anticommuniste, issu du mouvement Bloc Démocratique Camerounais (BDC). Il est nommé Premier ministre du Cameroun autonome en mai 1957. Il devient le symbole d’une indépendance sous contrôle, acceptable pour Paris, mais illégitime aux yeux d’une frange importante de la population.

1.4. André-Marie Mbida : une autorité affaiblie, un nationalisme ambivalent

Si Mbida se montre critique à l’égard du système colonial — il refuse notamment d’intégrer le Cameroun dans la Communauté française proposée par De Gaulle en 1958 — il reste hostile à l’UPC, qu’il juge subversive. Dans un discours à l’ALCAM, il déclare :

« Le Cameroun doit choisir entre le désordre et la République. Il ne saurait y avoir d’État fort sans la paix, et cette paix ne peut venir que d’un pouvoir légitime appuyé sur l’ordre. » (ALCAM, juillet 1957, cité in Owona, 2001, p. 224)

Mbida tente de créer une administration nationale indépendante, mais il se heurte à l’opposition des colons, de l’administration française et d’une partie de l’armée, qui l’accusent d’autoritarisme. En janvier 1958, sur pression de l’administration coloniale, il est contraint de démissionner. Son éviction est saluée à Paris comme un soulagement. Il est remplacé par Ahmadou Ahidjo, alors ministre de l’Intérieur.

1.5. Ahmadou Ahidjo et la consolidation du compromis néocolonial (1958)

Ahidjo est une figure ascendante, musulmane, originaire du Nord, perçu comme plus malléable par les autorités françaises. Il accepte les conditions posées par Paris : maintien des accords militaires et économiques, coopération étroite, poursuite de la répression contre l’UPC. Dès son arrivée au pouvoir en février 1958, il durcit l’appareil sécuritaire.

Selon Deltombe et al. :

« Ahidjo n’arrive pas au pouvoir par une insurrection populaire mais par une opération de déplacement autoritaire opérée par Paris. Il n’est pas l’homme du peuple, mais l’homme de l’ordre, et cet ordre est d’abord celui de la France. » (Deltombe et al., 2011, p. 357)

Sous sa direction, la lutte contre l’UPC devient une “guerre totale”. Il obtient un soutien accru de l’armée française, qui mène des opérations militaires dans les maquis. C’est dans ce contexte qu’est tué Ruben Um Nyobè, le 13 septembre 1958, sans que le gouvernement d’Ahidjo ne condamne ni même ne commente officiellement l’opération.

1.6. Un contexte politique d’inféodation stratégique

Entre 1955 et 1958, le Cameroun entre dans une logique de pré-indépendance sous haute surveillance. Le système de domination se redéploie : on remplace l’autorité directe du colon par un système d’élites locales sélectionnées, dépendantes économiquement et militairement de la France. L’UPC, en tant que projet politique alternatif, est exclue du jeu.

Comme le note Richard Joseph :

« The liquidation of Um Nyobè and the disbanding of the UPC constituted the destruction of a genuinely mass-based nationalist movement, replaced by a bureaucratic-authoritarian structure supported by external interests. » (Joseph, 1977, p. 123)

Conclusion partielle de la Partie I

Le contexte politique entre 1955 et 1958 est donc marqué par une recomposition autoritaire et néocoloniale du pouvoir, dans laquelle les figures de Mbida et surtout d’Ahidjo jouent un rôle essentiel. La répression de l’UPC et l’assassinat de Ruben Um Nyobè apparaissent non comme des accidents isolés, mais comme des conséquences logiques d’une stratégie de contrôle politique où les intérêts français sont sauvegardés par une élite locale cooptée.

Partie II – Trajectoire politique de Ruben Um Nyobè et singularité de son projet national

2.1. Les origines intellectuelles d’un leader anticolonial

Né en 1913 à Song Mpek dans la Sanaga-Maritime, Ruben Um Nyobè appartient à une génération d’Africains éduqués dans les écoles missionnaires, mais rapidement politisés par l’injustice coloniale et les luttes syndicales. Enseignant, puis greffier, il s’engage dès les années 1940 dans les mouvements de libération africains. Il devient rapidement un porte-voix d’un panafricanisme anti-impérialiste fondé sur la justice sociale, l’unité nationale et la souveraineté politique. En 1948, il participe à la fondation de l’Union des Populations du Cameroun (UPC), dont il sera le secrétaire général jusqu’à sa mort.

Influencé par le socialisme africain, la pensée de Kwame Nkrumah, de Marcus Garvey, et les mouvements ouvriers français, Um Nyobè s’oppose à une indépendance octroyée ou déconnectée des masses. Comme l’indique Richard Joseph :

« Um Nyobè was a self-made intellectual whose political trajectory was deeply embedded in the structural contradictions of colonial rule. His leadership was not only nationalist but also ethical, grounded in a moral vision of emancipation » (Joseph, 1977, p. 87).

Son engagement s’articule autour de trois principes non négociables : l’unification du Cameroun (français et britannique), l’indépendance immédiate, et la non-violence stratégique, inspirée de Gandhi.

2.2. Un projet de libération enraciné dans le peuple

Contrairement à d’autres figures politiques de l’époque, souvent issues des classes bourgeoises ou cléricales, Um Nyobè se distingue par son immersion dans les luttes populaires. Il sillonne villages et plantations, tissant un réseau politique fondé sur l’éducation politique, la solidarité syndicale, et la prise de conscience historique.

Dans un discours célèbre devant l’ONU en 1952, il déclare :

« Notre peuple a le droit de se gouverner lui-même, de décider librement de son avenir. Ce droit ne peut être suspendu au bon vouloir des colons, ni être conditionné par leur prétendue maturité politique. »

(Discours devant la IVe Commission de l’ONU, 1952, cité in Deltombe et al., 2011, p. 111)

Cette stratégie de politisation des masses rurales inquiète l’administration coloniale, qui voit émerger une forme de contre-pouvoir populaire hors de tout cadre institutionnel. L’UPC devient un mouvement de masse avec des sections dans tous les grands centres urbains et un ancrage rural profond, notamment dans la Sanaga-Maritime, le Moungo et le pays bamiléké.

2.3. L’UPC : un mouvement subversif pour le pouvoir colonial

Pour la France, l’UPC n’est pas simplement un parti contestataire : c’est une menace existentielle à l’ordre impérial. Alors que l’AOF et l’AEF négocient des indépendances sous tutelle dans le cadre de la loi-cadre Defferre, l’UPC propose une autre voie de souveraineté.

Dans un mémo interne de l’administration française, on peut lire :

« L’UPC ne peut être traité comme un partenaire politique. Il incarne une remise en cause totale de notre autorité, et ne peut subsister dans une logique de cohabitation institutionnelle. »

(Archives de la France d’Outre-Mer, 1954, cité in Deltombe et al., 2011, p. 213)

Cette position entraîne une militarisation rapide du territoire : l’administration coloniale classe les zones UPC comme “rouges”, y déploie des troupes, et instaure un climat de terreur. L’UPC est interdite le 13 juillet 1955, suite à des troubles à Douala. Um Nyobè entre alors en clandestinité.

2.4. La clandestinité, la radicalisation et l’isolement

De 1955 à 1958, Um Nyobè mène la résistance depuis la forêt de Boumnyébel, poursuivant ses actions politiques, rédigeant des manifestes, et refusant l’option armée malgré la pression de certains militants. Il espère encore que l’ONU interviendra et que la communauté internationale reconnaîtra la légitimité de l’UPC.

Dans un tract retrouvé après sa mort, il écrit :

« L’usage des armes n’est pas notre voie. Nous voulons une victoire politique, morale et populaire. Le fusil ne fera que renforcer nos ennemis. Ce que nous voulons, c’est la justice, pas la vengeance. »

(Lettre du Maquis, août 1957, citée in Mbembe, 1996, p. 281)

Mais en parallèle, une aile plus radicale, notamment dans l’Ouest, commence à mener des attaques contre les représentants de l’État. La répression se généralise. Um Nyobè est de plus en plus isolé, traqué, et trahi. Ses appels à la négociation sont ignorés par le pouvoir colonial, mais aussi par les Premiers ministres camerounais successifs.

2.5. L’absence de relais politiques locaux : silence de Mbida, complicité d’Ahidjo ?

La singularité du projet politique d’Um Nyobè le place en déphasage avec les élites camerounaises naissantes, notamment André-Marie Mbida et Ahmadou Ahidjo. Mbida, bien qu’hostile au néocolonialisme français, refuse toute alliance avec l’UPC, qu’il considère comme un mouvement subversif et incontrôlable. Il refuse de plaider pour la légalisation du parti ou l’arrêt de la répression.

Ahidjo, quant à lui, consolide son pouvoir en se positionnant comme un partenaire fiable pour la France. Il accepte de maintenir l’ordre colonial en échange de son accession au sommet de l’État. Comme le soulignent Deltombe et al. (2011, p. 367), la guerre contre l’UPC devient alors un “deal politique” entre Ahidjo et l’armée française : en échange du pouvoir, il garantit l’éradication de l’UPC.

Ainsi, à la veille de l’assassinat de Ruben Um Nyobè, aucune autorité camerounaise n’intervient pour dénoncer la répression, ni pour exiger un procès. Le silence de Mbida, remplacé, et le zèle sécuritaire d’Ahidjo, installé, sont les deux faces d’une complicité institutionnelle dans l’élimination du projet upéciste.

2.6. Une vision politique inachevée, mais prophétique

La pensée de Ruben Um Nyobè, bien que censurée pendant des décennies, reste aujourd’hui d’une pertinence structurelle. Il fut l’un des premiers à dénoncer le risque d’un État africain postcolonial dépendant, corrompu, centralisé et répressif. Il appelait à une démocratie enracinée dans les cultures locales, à une économie au service du peuple, et à une diplomatie panafricaine.

Achille Mbembe résume cette portée prophétique en ces termes :

« Um Nyobè n’a pas été tué pour ce qu’il faisait, mais pour ce qu’il représentait : une politique africaine qui ne demandait pas la permission, un peuple en marche vers lui-même, une souveraineté sans tutelle. » (Mbembe, 2000, p. 72)

Conclusion partielle de la Partie II

La trajectoire de Ruben Um Nyobè incarne la tentative la plus cohérente de révolution politique endogène au Cameroun. Sa mort, en septembre 1958, n’est pas seulement l’assassinat d’un homme : c’est l’enterrement d’une possibilité historique. Face aux logiques d’intégration néocoloniale, il représentait une alternative radicale, populaire, panafricaine et éthique. Les responsabilités de sa disparition ne sauraient être comprises sans reconnaître le double verrouillage colonial et local qui l’a rendu possible : la violence militaire française, et le silence ou la complicité des élites camerounaises, en particulier Ahmadou Ahidjo.

Partie III – Le dispositif colonial de neutralisation : acteurs, discours, mécanismes

3.1. Une stratégie d’État : la guerre contre l’UPC comme matrice néocoloniale

Entre 1955 et 1958, la France transforme le Cameroun en laboratoire de contre-insurrection. La neutralisation de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) devient une priorité stratégique pour préserver l’autorité coloniale et préparer un transfert de pouvoir encadré. Cette répression, qui débute bien avant l’indépendance formelle, revêt les traits d’une guerre non déclarée, opérée par les forces françaises, avec l’appui d’un appareil administratif militarisé.

Comme le souligne Deltombe et al. :

« Au Cameroun, la France mène une guerre coloniale sans nom, sans parlement, sans opinion publique, sans même de reconnaissance diplomatique. C’est une guerre secrète, mais totale, dirigée contre une organisation politique qui veut l’indépendance réelle » (Deltombe et al., 2011, p. 154).

Ce dispositif de neutralisation repose sur trois piliers : l’action militaire directe, la disqualification symbolique de l’adversaire par des discours coloniaux criminalisants, et la cooptation des élites locales dans le projet de maintien de l’ordre.

3.2. Les acteurs de l’appareil répressif : une administration coloniale militarisée

Le rôle du haut-commissariat de la République française au Cameroun, assisté par le SDECE (services secrets français) et les troupes coloniales (tirailleurs sénégalais, gendarmes, officiers issus de l’Indochine et de l’Algérie), est central. Des figures comme Roland Pré (haut-commissaire), Jean Ramadier, ou Pierre Messmer (alors gouverneur général de l’AOF), dirigent une politique d’éradication de l’UPC.

Le rapport d’un officier, cité dans les archives du Service historique de la Défense (SHD), indique :

« La pacification du Cameroun suppose l’élimination physique des chefs rebelles. Les opérations doivent viser à casser la logistique des maquis et à terroriser les villages complices. »

Les zones UPC (Sanaga-Maritime, Moungo, Bamiléké) sont quadrillées, les villages suspectés d’abriter des “terroristes” sont rasés, les chefs traditionnels sont remplacés ou exécutés. Les “centres de regroupement”, camps de concentration sans nom, se multiplient.

3.3. La construction discursive de l’ennemi : “terrorisme” et “communisme”

Le discours officiel, relayé par l’administration coloniale et la presse française, vise à disqualifier politiquement l’UPC en l’associant systématiquement à la violence, à l’anarchie, voire à des réseaux soviétiques. Dès 1955, les tracts administratifs et les dépêches diplomatiques désignent Ruben Um Nyobè et ses camarades comme des “criminels fanatisés”, des “meneurs communistes”, voire des “agents de l’étranger”.

Ce langage est essentiel pour justifier la répression auprès de l’opinion publique métropolitaine et des Nations Unies. Il s’agit d’un mécanisme classique de colonialisme discursif, analysé par Fanon dans Les Damnés de la Terre :

« Le colon, lorsqu’il parle de l’indigène, ne se sert jamais du langage de la raison. Il parle la langue du bâton, de la peur et de l’excommunication. » (Fanon, 1961, p. 38)

Dans ce cadre, toute négociation avec l’UPC est rendue impossible : celle-ci n’est pas un adversaire politique, mais une cible sécuritaire. La criminalisation du projet national upéciste rend toute discussion légitime impensable.

3.4. Le rôle des élites locales dans la neutralisation : silence, collaboration, rivalités

La machine coloniale ne fonctionne pas seule. Elle s’appuie sur des relais africains cooptés, souvent membres des partis modérés (BDC, UC, PDC) qui refusent la voie radicale de l’UPC. André-Marie Mbida, Premier ministre de mai 1957 à février 1958, se montre distant face aux exactions contre les militants upécistes, qu’il considère comme des “facteurs de désordre”. Il ne défend pas la légalisation du parti ni la cessation des hostilités.

Ahmadou Ahidjo, quant à lui, collabore activement avec l’administration coloniale après sa nomination comme Premier ministre en février 1958. Il accepte que l’armée française mène ses opérations dans les maquis, et appuie la dissolution des réseaux UPC en zone urbaine. En échange, il obtient le soutien militaire et diplomatique de Paris.

Deltombe et al. notent :

« Ahidjo n’a pas inventé la guerre contre l’UPC. Il l’a reprise à son compte, l’a assumée, rationalisée, pour en faire l’infrastructure sécuritaire de son pouvoir personnel. » (2011, p. 394)

Cette collaboration, bien que tue dans les récits officiels, constitue l’un des ciments du régime d’exception instauré au Cameroun après l’indépendance nominale de 1960.

3.5. La mort de Ruben Um Nyobè comme acte de neutralisation politique

Le 13 septembre 1958, Ruben Um Nyobè est exécuté sans procès dans la forêt de Boumnyébel, par des unités françaises appuyées par des supplétifs camerounais. Son corps est traîné dans les rues, ses documents brûlés, et son nom interdit dans la presse officielle.

Aucun communiqué du Premier ministre Ahidjo ne condamne cette exécution. Pire, l’événement est effacé de l’espace public, tandis que les opérations contre les autres maquisards s’intensifient. Le silence des autorités camerounaises, couplé à l’approbation tacite de la France, constitue une co-responsabilité politique dans l’élimination d’un projet national légitime.

Comme le rappelle Richard Joseph :

« The elimination of Um Nyobè symbolized the erasure of a national conscience. It was not just a killing — it was a message: that politics in the new Cameroon would be born from obedience, not struggle. » (1977, p. 119)

3.6. Les conséquences durables du dispositif de neutralisation

Le système mis en place entre 1955 et 1958 produit un État postcolonial militarisé, fondé sur la répression, le silence historique, et la négation des luttes populaires. L’interdiction de commémorer Um Nyobè, la falsification des manuels scolaires, et l’absence de justice transitionnelle jusqu’à nos jours témoignent d’un régime de mémoire verrouillé.

Achille Mbembe écrit à ce sujet :

« La guerre coloniale s’est poursuivie sous les habits de l’indépendance. Le régime postcolonial a recyclé les formes de violence impériale pour discipliner le politique et exorciser tout souvenir de la révolte. » (Mbembe, 2000, p. 91)

Le Cameroun devient ainsi un modèle de néocolonialisme sécuritaire, où la souveraineté de façade cache un pouvoir hérité de la logique coloniale de domestication des peuples.

Conclusion partielle de la Partie III

Le dispositif de neutralisation qui a conduit à la mort de Ruben Um Nyobè repose sur une alliance stratégique entre les intérêts impériaux français et les élites locales aspirant au pouvoir. Il s’est fondé sur une criminalisation systématique du nationalisme radical, une répression militaire sans cadre légal, et une cooptation silencieuse des figures politiques modérées. Ce système a réussi non seulement à éliminer physiquement une alternative politique, mais aussi à installer un régime néocolonial durable, encore perceptible aujourd’hui.

Partie IV – La fabrique du silence : effacement, falsification, et mémoires interdites

4.1. La mort comme effacement politique : le cas Um Nyobè

Le 13 septembre 1958, dans les forêts de Boumnyébel, Ruben Um Nyobè est abattu sans procès par des unités militaires françaises, avec la complicité active des supplétifs camerounais. Son cadavre est exhibé, traîné dans les rues, puis enterré clandestinement, sans sépulture digne, dans une fosse anonyme. Aucun monument officiel, aucune reconnaissance institutionnelle n’honore sa mémoire pendant des décennies. Cette mise à mort n’est pas seulement physique. Elle est, comme l’écrit Achille Mbembe, « une tentative de liquider jusqu’à l’idée même que l’on pouvait avoir une autre vision du Cameroun » (Mbembe, 1996, p. 241).

L’effacement de Ruben Um Nyobè est programmé comme acte de gouvernance, un choix stratégique qui anticipe les fondements du régime d’Ahmadou Ahidjo. En effet, à la différence d’autres figures politiques africaines assassinées, Um Nyobè est nié dans sa centralité historique, transformé en “hors-la-loi”, effacé des livres d’histoire, interdit dans les programmes scolaires, et criminalisé jusque dans le langage administratif.

« Au Cameroun, le nom d’Um Nyobè est devenu un tabou d’État. Le simple fait de prononcer son nom était perçu comme une menace. Le silence était la loi, l’amnésie un devoir patriotique. »

(Deltombe, Domergue & Tatsitsa, 2011, p. 467)

4.2. L’interdiction de la mémoire : de l’administration coloniale à l’État postcolonial

L’amnésie autour de l’UPC et de ses leaders ne résulte pas d’un simple oubli. Elle est une construction politique délibérée orchestrée d’abord par les autorités coloniales françaises, puis institutionnalisée par le régime d’Ahidjo. Dès la proclamation de l’indépendance en janvier 1960, aucun geste officiel ne reconnaît la guerre menée contre l’UPC, ni les dizaines de milliers de morts.

L’État camerounais met en place un système d’occultation rigoureuse, basé sur l’interdiction des publications, la répression des veillées mémorielles, et le refus d’inscrire l’UPC dans le récit national. Les anciens combattants de l’UPC sont marginalisés, poursuivis ou réduits au silence. Les familles des martyrs vivent dans la peur.

Un décret présidentiel signé d’Ahidjo en 1961 interdit explicitement toute commémoration de figures “non reconnues par l’État” (JO du Cameroun, 1961, décret n°61-172). Cette démarche transforme la mémoire en infraction.

Le chercheur Jean-Claude Willame a décrit ce mécanisme comme suit :

« Le Cameroun s’est construit sur un trou de mémoire. Un trou entretenu, organisé, légitimé. On a refait l’histoire en effaçant ses acteurs les plus gênants. Le récit officiel ne tolère que les figures compatibles avec l’ordre établi. » (Willame, 1980, p. 87)

4.3. L’histoire réécrite : manuels scolaires et propagande officielle

Dans les années 1960 à 1980, les manuels d’histoire camerounais, tous approuvés par le ministère de l’Éducation, ne font aucune mention de l’UPC, ni d’Um Nyobè. L’histoire de l’indépendance est réduite à une chronologie administrative valorisant l’action de la France et la figure d’Ahmadou Ahidjo comme “père de la Nation”. Le mot “guerre” est proscrit. Les termes “rébellion”, “trouble”, “banditisme” sont utilisés pour désigner la lutte de libération.

« L’indépendance fut obtenue dans la paix grâce au génie politique du président Ahidjo et à la coopération loyale entre la France et le Cameroun. »

(Histoire du Cameroun – classes de terminale, édition 1978)

Cette falsification affecte plusieurs générations. Elle produit une fracture épistémique entre le vécu des communautés victimes et le récit officiel. Dans les régions de la Sanaga-Maritime, du Moungo et de l’Ouest, les anciens parlent dans les veillées, mais les enfants n’apprennent rien à l’école. L’État a ainsi réussi à dissocier mémoire populaire et mémoire nationale.

4.4. La mémoire résistante : archives, témoignages, contre-récits

Face au mutisme institutionnel, la mémoire de Ruben Um Nyobè a été préservée dans les marges : témoignages familiaux, récits oraux, archives militantes, littérature de témoignage. Dans les années 1980–1990, certains historiens camerounais, au péril de leur sécurité, entament un travail de vérité.

Des figures comme Mongo Beti, Achille Mbembe, Philippe Gaillard ou Jacques Owona entreprennent de réhabiliter historiquement l’UPC. La diaspora camerounaise, notamment à Paris, participe à cette entreprise. Les documents de l’ONU sont réexaminés. Les photographies et les manifestes de l’UPC sont exhumés.

Dans son essai fondateur, Mbembe écrit :

« L’État camerounais a criminalisé la mémoire. Mais les peuples, eux, n’ont pas oublié. Leurs morts parlent encore. Le maquis est devenu souterrain, mais il existe. Il est dans la musique, les proverbes, les silences lourds. »

(Mbembe, 1996, p. 203)

Ces travaux scientifiques et citoyens constituent aujourd’hui les fondements d’une histoire alternative, souvent plus proche des faits que l’histoire officielle.

4.5. Une reconnaissance tardive et ambiguë

Il faut attendre l’année 1991, après les émeutes de Douala et la Conférence tripartite, pour que le nom de Ruben Um Nyobè soit timidement réintroduit dans le débat public. Le président Paul Biya, dans une tentative d’ouverture, autorise des révisions de manuels, et une commémoration officieuse est organisée en 1995 à Boumnyébel. En 2007, il est officiellement reconnu comme “héros national”.

Mais cette réhabilitation reste ambivalente. Le discours officiel continue d’ignorer les causes de sa mort, d’éluder les responsabilités de l’État postcolonial, et de refuser toute forme de réparation. Aucun monument national, aucune politique de mémoire publique à grande échelle n’accompagne cette reconnaissance. Il ne s’agit pas d’une politique de vérité, mais d’une stratégie de pacification mémorielle.

Comme l’explique J.-F. Bayart :

« La reconnaissance posthume d’Um Nyobè s’inscrit dans une logique d’instrumentalisation. Le pouvoir tente de récupérer ce qu’il a longtemps diabolisé, sans pour autant remettre en cause l’ordre symbolique hérité de la neutralisation. » (Bayart, 2003, p. 219)

4.6. Les enjeux actuels de la mémoire politique

La question de la mémoire de Ruben Um Nyobè soulève des enjeux contemporains fondamentaux pour le Cameroun : souveraineté historique, justice transitionnelle, refondation du pacte républicain. Le silence sur l’UPC empêche une réconciliation véritable. Il entrave aussi une compréhension lucide des racines de la crise anglophone actuelle, des violences d’État, et de la méfiance envers les institutions centrales.

Réhabiliter Um Nyobè, ce n’est pas simplement nommer des rues. C’est affronter les fondements d’un État né dans la violence et le déni, et repenser l’indépendance comme processus inachevé.

Comme l’écrit Achille Mbembe :

« Le Cameroun est un pays dont les fondations sont bâties sur un meurtre refoulé. Toute construction démocratique passera par la réouverture de cette tombe. »

(Mbembe, 2000, p. 99)

Conclusion de la Partie IV

La fabrique du silence autour de Ruben Um Nyobè n’est pas un accident de l’histoire. C’est une stratégie de gouvernement, pensée dans la continuité du dispositif colonial de neutralisation. Cette falsification, poursuivie par les élites postcoloniales, a façonné un imaginaire national amputé de sa matrice révolutionnaire. Loin d’être un détail mémoriel, la mémoire d’Um Nyobè est une clé pour comprendre le présent et refonder le Cameroun sur des bases éthiques, souveraines et populaires.

Conclusion générale

La mort de Ruben Um Nyobè, le 13 septembre 1958, dans les forêts de Boumnyébel, constitue bien plus qu’un simple épisode tragique de la décolonisation camerounaise. Elle révèle la complexité des rapports de force entre un empire colonial en recomposition, des élites africaines émergentes en quête de pouvoir, et une conscience nationale portée par un projet alternatif radicalement opposé à l’ordre impérial. En remontant les chaînes de décision, en croisant les faits historiques, les archives diplomatiques, les discours politiques et les témoignages, cette étude met en lumière un triple enchevêtrement de responsabilités : françaises, locales et intellectuelles.

Le parcours d’André-Marie Mbida, Premier ministre de 1957 à 1958, incarne une posture ambivalente. Bien qu’élu dans le contexte des institutions d’autonomie interne, il n’a jamais ouvertement défendu la cause de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) ni condamné la répression qui s’abattait sur les militants indépendantistes. Son orientation conservatrice, son attachement au cadre juridique français et sa méfiance envers le radicalisme de l’UPC ont favorisé une stratégie de mise à distance du maquis. Sa démission en février 1958, obtenue sous pression de Paris, marque un tournant dans l’agencement du pouvoir colonial.

L’accession d’Amadou Ahidjo à la primature à cette date correspond à une étape-clé dans la mise en place du dispositif de neutralisation politique. En acceptant les conditions de la France et en apportant un soutien actif à l’appareil militaire colonial, Ahidjo devient non seulement le bénéficiaire mais aussi l’un des artisans de l’élimination physique et symbolique d’Um Nyobè. Son silence après l’assassinat du leader de l’UPC en septembre 1958, son refus d’engager une politique de réconciliation ou de justice historique, tout comme la politique d’effacement menée ensuite sous son régime, attestent d’une coresponsabilité politique dans la perpétuation de la violence coloniale au sein même de l’État postcolonial.

Ce drame s’inscrit dans un processus plus large de transition politique coloniale, où la France a opté pour un modèle de décolonisation conservatrice. Plutôt que de négocier avec les forces politiques les plus représentatives du mouvement national, l’administration coloniale a préféré coopter des élites modérées, disposées à garantir les intérêts économiques, diplomatiques et militaires de l’ancienne métropole. Cette stratégie, appliquée au Cameroun comme ailleurs, a engendré des États indépendants en apparence, mais profondément enracinés dans les logiques néocoloniales. Le prix de cette orientation a été, dans le cas camerounais, une guerre oubliée, des dizaines de milliers de morts, et une mémoire nationale fracturée.

La fabrique du silence qui a suivi – à travers la falsification des manuels scolaires, la criminalisation des survivants de l’UPC, et l’absence de justice historique – illustre la difficulté d’un pays à se construire sur les ruines d’une souveraineté confisquée. Um Nyobè, dont les discours aux Nations Unies plaidaient pour une indépendance fondée sur la démocratie populaire, la justice sociale, et le pluralisme politique, a été effacé de l’histoire officielle pendant plus de trois décennies.

Pourtant, il apparaît aujourd’hui, au fil des travaux historiques, comme l’un des plus grands penseurs politiques d’Afrique francophone. Le fait qu’il ait refusé la violence ethnique, qu’il ait défendu l’unité des peuples camerounais et qu’il ait insisté sur la décolonisation culturelle, rend sa mort encore plus symbolique d’une promesse nationale étouffée.

Dès lors, poser la question de la responsabilité d’Ahidjo et de Mbida dans sa mort, ce n’est pas seulement un exercice d’historiographie politique. C’est un devoir de mémoire, une exigence éthique, un chantier pour la refondation du pacte national. Reconnaître ces responsabilités ne signifie pas tomber dans la diabolisation rétrospective, mais bien analyser les choix politiques dans leur contexte, et assumer collectivement les leçons de l’histoire. La réhabilitation de Ruben Um Nyobè, la reconnaissance des crimes d’État pendant la guerre de l’UPC, et l’ouverture des archives françaises et camerounaises sont autant de conditions pour bâtir un Cameroun réconcilié avec lui-même.

Bibliographie (Harvard Style)

Bayart, J.-F. (2003). L’État en Afrique. La politique du ventre. Paris : Fayard.

Deltombe, T., Domergue, M. & Tatsitsa, J. (2011). Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971). Paris : La Découverte.

Fanon, F. (1961). Les damnés de la terre. Paris : Maspero.

Gaillard, P. (1989). Um Nyobè : L’Étoile filante du Cameroun. Paris : L’Harmattan.

Joseph, R. (1977). Radical Nationalism in Cameroun: Social Origins of the UPC Rebellion. Oxford: Clarendon Press.

Mbembe, A. (1996). La naissance du maquis dans le Sud-Cameroun (1920–1960). Paris : Karthala.

Mbembe, A. (2000). De la postcolonie. Essai sur l’imagination politique dans l’Afrique contemporaine. Paris : Karthala.

Owona, J. (2001). Histoire politique du Cameroun de 1945 à 2000. Paris : L’Harmattan.

Willame, J.-C. (1980). L’État dispersé. Pouvoir et société en Afrique noire. Paris : Le Sycomore.